もっくんのブログ

2020年11月20日

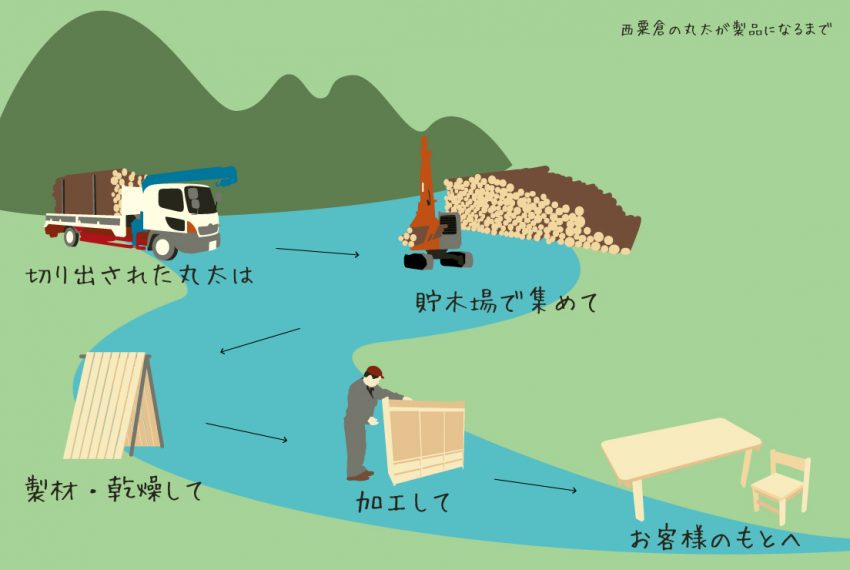

西粟倉村の丸太はどこへ行く?

西粟倉村の山から切り出された丸太はどこに行くのでしょう?

たとえば村内の山は「百年の森林構想」のもと 、(株)百森に委託されて丸太が切り出されます。丸太は百年の森林協同組合を経由して製品となります。

百年の森林協同組合についてはこちら→「新しく『西粟倉百年の森林協同組合』が誕生しました!」

公式サイト→百年の森林協同組合

その1本の丸太がお客様のもとへ届くまでには、どんな場所を巡るのでしょうか?

貯木場に集める

山から運び出された丸太は、西粟倉村林産物需要拡大施設の貯木場に集められます。

貯木場では丸太の仕分けがおこなわれます。

仕分けの基準となるのは、年輪のきめ細かさ、枝打ちの丁寧さ、曲がり、腐れの有無です。

人の目で見て確認し、丸太の状態を正確に見極める必要があります。

その後、樹種、直径のサイズ、長さで分類して買い取り先ごとに分けて置きます。

乾燥と製材

仕分けられた丸太は製材所に引き取られます。製材所は(株)西粟倉・森の学校、金田木材、(有)山本材木店、岸本材木店などです。

引き取られた丸太は板や角材になります。

板にしたばかりの木は水分をたっぷり蓄えています。そのままだと曲がり、反り、割れ、腐りが発生するため、板を乾燥させます。

乾燥させることで、製品になった後も曲がりにくく割れにくい強い木材になります。

乾燥方法には、積んだまま時間をかけて水分を抜く天然乾燥、機械で水分を蒸発させる人工乾燥、水中乾燥、葉枯らし乾燥などがあり、それぞれ一長一短です。製材所は板の状態を確認しながら乾燥をおこないます。

製品に加工する

最後に製品に加工します。

ここで木薫の出番です。木薫では、子ども用のイスやテーブル、ロッカー、収納棚などの家具や園庭遊具を作っています。

しっかり乾燥された板や角材は、村内にある製品工場で職人の手によって加工されて製品になります。

子どもたちのための、ぬくもりのある優しい木の家具・遊具ができあがります。

お客様のもとへ

さいごに岡山県内や東京・千葉などのお客様のもとへ運び、納品されます。

保育園・幼稚園・児童養護施設では、子どもたちが毎日使ってくれています。

このように、西粟倉村の山から切り出された木は貯木場、製材所、製品工場を巡り、お客様のもとへ届けられています。

はじめは1本の丸太だったものが、たくさんの人の手を経て製品となります。

そして、最後にお客様のもとへ届いたとき、笑顔を作り出します。

おもわず顔がほころんでしまう。

丸太には、そんな不思議な魅力があるのかもしれません。

木薫の製品はこちら→保育用の家具・遊具